近年モバイルバッテリーなど、リチウムイオン電池を使う製品の事故が多発していて、月別に比較すると、8月をピークに気温が上昇する夏場に多発しています。

今回は、夏場は特に注意しておきたい身の回りにある危険な電化製品について解説していきます。

<動画内容>

1. 山手線で起きたモバイルバッテリーの発火事故について

2. 発火リスクのある危険ガジェット 3選

3. 発火事故の件数が多い日常の電化製品

4. なぜ発火するのか?

5. リチウムイオン電池を安全に使うためのポイント

6. モバイルバッテリーの寿命

7. リチウムイオン電池は可燃ごみや不燃ごみとして出せる?

8. リチウムイオン電池の正しい捨て方

詳しくは、下記の動画ご参照ください。(講座動画時間:12分01秒)

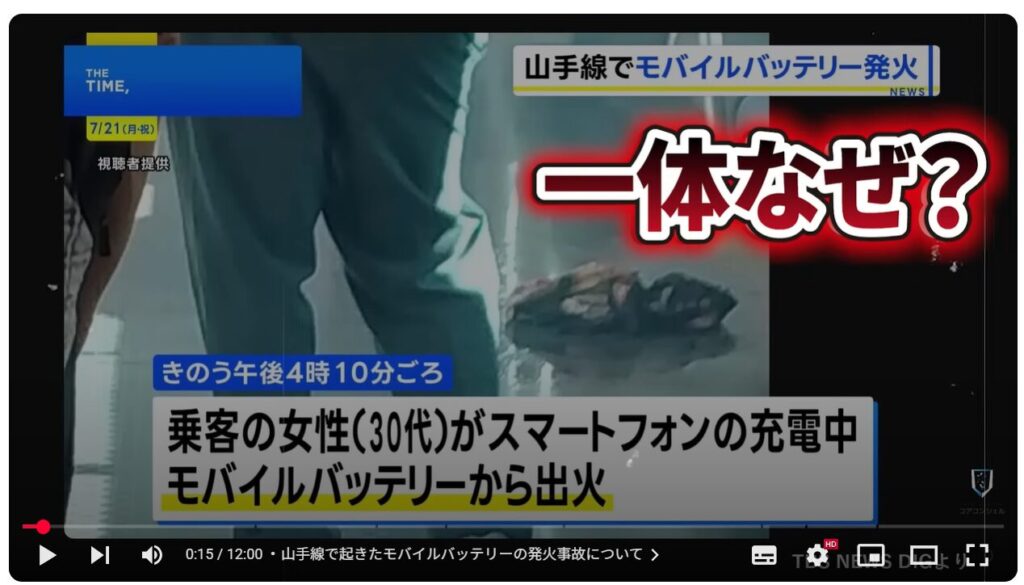

1. 山手線で起きたモバイルバッテリーの発火事故について

3連休の中日である7月20日午後4時すぎ、JR山手線の車内で乗客の女性(30代)がモバイルバッテリーでスマートフォンを充電していたところ、モバイルバッテリーが突然発火しました。

5人がけがをし、車内は一時騒然となりました。

その後の捜査関係者への取材で、火が出たバッテリーは発火のおそれがあるとしてリコール対象となっていた製品だったことがわかりました。

消費者庁によると、このバッテリーは「cheero Flat 10000mAh」という製品で、大阪市の会社が中国から輸入したものだそうです。

この製品は2019年12月から2021年8月までの間に3万9000台ほどが出荷され、今年5月までに充電中に火が出るなどの火災事故が16件確認されているということです。

なお今回の発火事故について、「消防から、自社製品の可能性があると連絡を受けた」ことにより、X上でリコール対象である旨の告知を、改めて実施しています。

同様の事故は11日前にも起きていて、7月10日、名古屋市の地下鉄のホームで大学生のリュックから煙が上がりました。

これもモバイルバッテリーが原因とみられています。

スマホの周辺機器を提供する大手メーカーのAnkerでも、今年の6月にモバイルバッテリー4製品に関する自主回収について公式サイトで呼びかけを行っています。

当該製品に関して、回収並びに交換/返金を実施するとのことです。

モバイルバッテリーなど、リチウムイオン電池を使う製品の事故は去年までの5年間で1860件発生していて、月別に見てみると、8月をピークに気温が上昇する夏場に多発しています。

少し前置きが長くなりましたが、今回は、夏場は特に注意しておきたい身の回りにある危険ガジェットについて解説していきます。

最近の電化製品にはリチウムイオン電池が搭載されているものが多く、特に夏場やレジャーシーンでの取り扱いには注意が必要です。

だからといって購入を控えることを推奨しているわけではなく、適切な買い替えサイクルや安全な取り扱いを共有できればと思います。

スマホのコンシェルジュのYouTubeチャンネルでは、スマホやパソコンの使い方を学べる動画をやさしく丁寧に解説しております。

よろしければ「チャンネル登録」をお願い致します。

それでは早速やっていきましょう。

概要欄に目次も配置しておりますので、適宜チェックしたい箇所を選んでご視聴いただくことも可能です。

【目次】

1.山手線で起きたモバイルバッテリーの発火事故について

2.発火リスクのある危険ガジェット 3選

3.発火事故の件数が多い日常の電化製品

4.なぜ発火するのか?

5.リチウムイオン電池を安全に使うためのポイント

6.モバイルバッテリーの寿命

7.リチウムイオン電池は可燃ごみや不燃ごみとして出せる?

8.リチウムイオン電池の正しい捨て方

2. 発火リスクのある危険ガジェット 3選

夏場に多く使われる“モバイル機器”の中には、発火のリスクがあるものが少なくありません。

ここからは、取り扱いに注意が必要な“危険な夏ガジェット”をご紹介します。

第一位はモバイルバッテリー。

発火事故の件数が毎年圧倒的に多いのがこのアイテム。過充電、落下、劣化…一番身近で一番危険です。

スマホだけでなく、ニンテンドースイッチなど携帯型ゲーム機などの充電で小さいお子様も使用する可能性があるので、親御さんは注意が必要です。

第2位はモバイル扇風機

使用環境が直射日光の下、炎天下の屋外などリチウムイオン電池にとっては劣悪な環境で、持ち歩き前提ということもあり、落下した衝撃で発火/発煙するケースも報告されています。

第3位はネッククーラー

使用環境が直射日光の下、炎天下の屋外、汗で湿った首元というリチウムイオン電池にとっては最悪な環境で、肌に直接当たることから発火した時のリスクも非常に高くなっています。

発生件数自体はかなり少ないようですが、消費者庁のHPでも重大製品事故として令和6年に公表されています。

3. 発火事故の件数が多い日常の電化製品

番外編:電動アシスト付自転車

夏ガジェットとという括りではありませんが、発火事故の件数がここ数年常に上位TOP3の製品で、駐輪場で雨にさらされたり、夏場は高温状態が続いたりとリチウムイオン電池にとってはかなり劣悪な環境にさらされているケースが多く注意が必要です。

番外編:充電式掃除機

充電式掃除機も発火事故の件数が毎年上位に入る製品です。

ダイソンのコードレス掃除機に取り付けられる非純正のバッテリーパックにより発火事故が相次ぎ、2021年に経産省から注意喚起されています。

4. なぜ発火するのか?

そもそもリチウムイオン電池がなぜ発火するのか?その仕組みについて簡単に解説します。

リチウムイオン電池が発火する主な原因は4つあります。

1. 内部短絡(ショート)

電池内部のセパレーター(絶縁膜)が破損し、正(プラス)極と負(マイナス)極が直接接触することで急激な発熱が起こり、発火します。

落下や衝撃、製造上の欠陥などが原因で発生するケースが多いです。

2. 過充電・過放電

本来なら防止回路で制御されているので、過充電や過放電でリチウムイオン電池が危険に晒されることはありませんが、不良品や非正規品の充電器を使用したり、経年劣化などにより制御が効かず、電池内部に異常な反応が起きて発火することがあります。

3. 物理的損傷

端末を落としたり、強い衝撃を加えたりすると、内部構造にダメージが蓄積し、時間差で火災に至ることもあります。

4. 高温環境下での使用・放置

直射日光下に放置する、炎天下の車内に置くといった行為が、電池の異常加熱を引き起こし、発火リスクを高めます。

5. リチウムイオン電池を安全に使うためのポイント

リチウムイオン電池による火災は、適切な取り扱いと知識により、リスクを大幅に減らすことができます。

1. 正規品・認証品を使用する

製品本体、バッテリー、充電器は必ずメーカー純正品を使用しましょう。

日本国内では「PSEマーク」が付いた製品を選ぶことが重要です。

2. リコールの対象になっていないか確認する

海外製品や小さなメーカーの電化製品はメディア露出も少なく、事故が起きて初めてリコール情報が認知されるケースも少なくありません。

自分が購入した製品は自分で、リコールの対象となっていないかを確認するようにしましょう。

3. 過充電・過放電を避ける

充電が完了したら速やかに充電器から外す。

就寝中や外出中の長時間充電は避ける。

発火事故は、充電中に発生するケースが多いことが消防庁の調べでわかっています。

4. 高温環境に置かない

炎天下の車内、暖房機の近くなど、高温になる場所に放置しない。

直射日光を避けた場所で使用・保管する。

特に車でのお出かけ中に、モバイルバッテリーを車内に長時間放置したりしないようしましょう。

5. 落下や強い衝撃を避ける

携帯端末は頑丈なケースに入れる、モバイルバッテリーは雑に扱わないなど、物理的な衝撃から守ることも大切です。

カバンの中で圧力がかかって発火というケースも稀にあるので、そういった点にも注意しましょう。

6. 定期的に製品を買い替える

経年劣化や長期間の放置が安全性を高めるための正常な機能を阻害するケースもあります。

利用頻度や使用年数を考慮して、壊れるまで使おうとせず定期的な買い替えをオススメします。

6. モバイルバッテリーの寿命

使用期間の目安とチェックポイント

Ankerの公式サイトでも、モバイルバッテリーの寿命は、仮に毎日使用したとして約1年から1年半とあまり長くはありません。

使用頻度にも左右されますが、モバイルバッテリー自体がある程度ヘビーユースしている方がターゲットの製品でもあるため、長くても3年に一度くらいは買い替えを検討して、不要になった製品は自宅に放置しないできちんと処分しましょう。

7. リチウムイオン電池は可燃ごみや不燃ごみとして出せる?

しかし、ここで問題になってくるのがリチウムイオン電池の処分方法です。

乾電池などと異なり基本的に家庭から可燃ごみ、不燃ごみとして出すことはできません。

誤って混入すると、外部からの衝撃によって発火しやすい特性により、収集車や処理場で圧力がかかって発火、周りのゴミなどにも引火して大規模な火災につながることがあります。

現に、今年の初め、埼玉の川口市にてゴミ処理場の火災により数日間収集が止まってしまったというニュースがありましたが、これは誤って出されてしまったリチウムイオン電池が出火元の可能性が高いと見られているようです。

ではどのように捨てたらよいのでしょうか?

8. リチウムイオン電池の正しい捨て方

リチウムイオン電池が内蔵されている電子製品は、

・市区町村の回収ボックスへ持ち込む

・JBRCの回収協力店に持ち込む

以上のどちらかであれば、無料で回収してもらえます。

回収ボックスの設置場所に関しては、市区町村ごとに異なるのでご自身で検索してください。

またJBRCの回収協力店に関しては、動画概要欄にリンクを掲載しておきますので、そちらからお近くの店舗を検索してください。

リチウムイオン電池は素晴らしい技術ですが、使い方を誤れば重大な火災事故を引き起こします。

特に、品質管理が不十分な製品や、不適切な使用が火災の引き金になることを、しっかりと認識しなければいけません。

正規品を選び、適切に使うこと。

異常を見逃さず、早めに対処すること。

それがリチウムイオン電池と安全に付き合っていくための鉄則です。

今回の動画はこちらで以上です。

最後までご視聴いただきありがとうございます。

「メンバーシップ」にて動画のテキスト版も配信しておりますので、よろしければご登録ください。

それでは、また次の動画でもよろしくお願いいたします。

「【PayPayを悪用した詐欺が横行中】すぐに確認すべき設定とは」もご参照ください。

「【ログインの種類】SMS認証でも足りない?フィッシング詐欺にも強い最強の「ログイン方法」とは!」もご参照ください。

<指導実績>

三越伊勢丹(社員向け)・JTB(大説明会)・東急不動産(グランクレール)・第一生命(お客様向け)・包括支援センター(お客様向け)・ロータリークラブ(お客様向け)・永楽倶楽部(会員様向け)等でセミナー・講義指導を実施。

累計50,000人以上を指導 。

<講義動画作成ポイント>

個別指導・集団講座での指導実績を元に、わかりやすさに重点を置いた動画作成

その他の講義動画は下記の一覧をご参照ください。

<その他>

オンラインサポート(ライブ講座・ZOOM等でのオンライン指導)とオフラインサポート(出張指導・セミナー形式のオフライン指導)も実施中。詳しくはメールにてお問い合わせください。

【全店共通】

03-5324-2664

(受付時間:平日10時~18時)