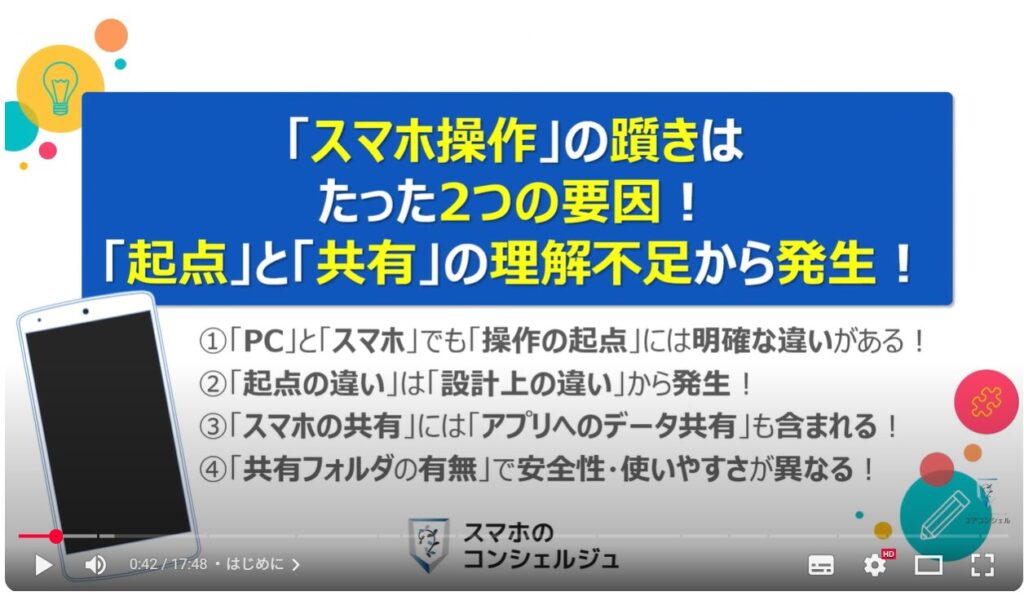

今回は「スマホ操作の躓きはたった2つの要因!起点と共有の理解不足から発生!」について説明して参ります。

スマホを使っていると、どんなに慣れている人でも操作で躓くことがあります。

その一番多いケースが、どのアプリから始めればいいのかという「起点の問題」と「共有」に含まれる操作が広範囲に及ぶという問題から発生しています。

今回は、最初に利用すべきアプリはどのアプリなのか、どこをタップすれば、必要な操作にたどり着けるのかを一緒に確認していきましょう。

<動画内容>

<1>「スマホ操作の躓き」はたった2つの要因だった!

1.「スマホ操作の迷い」は2つの要因!「起点」と「共有」の理解不足!

①「操作の起点」の理解不足とは?スマホとパソコンでは「操作の起点」に明確な違いがある

1.「写真」を送る場合、スマホとパソコンで「最初に利用するアプリ」が異なる!

2.「最初に利用するアプリ」が違うのは「目的」と「手段」の順番が逆になるから!

①「操作の起点」の理解不足とは?パソコンとスマホの「起点の違い」は「設計上の違い」から生じる!

1.「目的」と「手段」が逆になる理由は「設計上の違い」から生まれている!

2.「アプリ主導型」と「ファイル手動型」で「安全性」と「利便性」が異なる!

①「操作の起点」の理解不足とは?アプリ主導型 = サンドボックス(安全性が高い)

1.「サンドボックス」によって、アプリ毎に「壁」を作り、「情報漏洩」等を防ぐ!

2.「サンドボックス」は安全性が高い!但し、デメリットもある!

3.「共有フォルダの有無」で「使いやすさ」がかなり変わる!

②「共有」の理解不足とは?「スマホの共有」は「共有の範囲」が広い!

1.「共有」は「他の人への共有」だけではない!「アプリへの共有」もある!

2.「共有」は「他の人への共有」だけではない!(Androidスマホの場合)

3.「共有」で表示されるアプリ一覧は「サンドボックス」からデータを取り出す手段!

4.「共有」を2回押す必要がある場面もある!(iPhoneの場合)

5.「iPhone」は「共有フォルダ」がないため、「共有」の操作が複雑になりやすい!

iPhoneの「ファイルに保存」とは?「共有フォルダ」への保存ではない!

1.「iPhone」では「データ」は必ず「各アプリ」内の「内部フォルダ」に保存される!

2.「iPhone」と「Androidスマホ」の決定的な違い:「共有フォルダの有無」

詳しくは、下記の動画ご参照ください。(講座動画時間:17分49秒)

みなさんこんにちは、スマホのコンシェルジュです。

いつもご視聴ありがとうございます。

今回は「スマホ操作の躓きはたった2つの要因!起点と共有の理解不足から発生!」について説明して参ります。

スマホを使っていると、どんなに慣れている人でも操作で躓くことがあります。

その一番多いケースが、どのアプリから始めればいいのかという「起点の問題」と「共有」に含まれる操作が広範囲に及ぶという問題から発生しています。

今回は、最初に利用すべきアプリはどのアプリなのか、どこをタップすれば、必要な操作にたどり着けるのかを一緒に確認していきましょう。

スマホのコンシェルジュの「YouTubeチャンネル」では、「スマホの基本操作」から「不具合時の対処方法」「スマホとパソコンの連携」等、スマホやパソコンに関する動画を多数配信しております。

是非そちらもご参照ください。

また、是非「チャンネル登録」もお願い致します。

【目次】

<1>「スマホ操作の躓き」はたった2つの要因だった!

1.「スマホ操作の迷い」は2つの要因!「起点」と「共有」の理解不足!

①「操作の起点」の理解不足とは?スマホとパソコンでは「操作の起点」に明確な違いがある

1.「写真」を送る場合、スマホとパソコンで「最初に利用するアプリ」が異なる!

2.「最初に利用するアプリ」が違うのは「目的」と「手段」の順番が逆になるから!

①「操作の起点」の理解不足とは?パソコンとスマホの「起点の違い」は「設計上の違い」から生じる!

1.「目的」と「手段」が逆になる理由は「設計上の違い」から生まれている!

2.「アプリ主導型」と「ファイル手動型」で「安全性」と「利便性」が異なる!

①「操作の起点」の理解不足とは?アプリ主導型 = サンドボックス(安全性が高い)

1.「サンドボックス」によって、アプリ毎に「壁」を作り、「情報漏洩」等を防ぐ!

2.「サンドボックス」は安全性が高い!但し、デメリットもある!

3.「共有フォルダの有無」で「使いやすさ」がかなり変わる!

②「共有」の理解不足とは?「スマホの共有」は「共有の範囲」が広い!

1.「共有」は「他の人への共有」だけではない!「アプリへの共有」もある!

2.「共有」は「他の人への共有」だけではない!(Androidスマホの場合)

3.「共有」で表示されるアプリ一覧は「サンドボックス」からデータを取り出す手段!

4.「共有」を2回押す必要がある場面もある!(iPhoneの場合)

5.「iPhone」は「共有フォルダ」がないため、「共有」の操作が複雑になりやすい!

iPhoneの「ファイルに保存」とは?「共有フォルダ」への保存ではない!

1.「iPhone」では「データ」は必ず「各アプリ」内の「内部フォルダ」に保存される!

2.「iPhone」と「Androidスマホ」の決定的な違い:「共有フォルダの有無」

<1>「スマホ操作の躓き」はたった2つの要因だった!

それでは、まず、初めに「スマホ操作の躓き」はどのような要因から発生しているのかを一緒に確認していきましょう

1.「スマホ操作の迷い」は2つの要因!「起点」と「共有」の理解不足!

スマホ操作で躓く要因の一つ目は、「操作の起点」をしっかりと理解していない為に発生しています。

後ほど、詳しく説明を致しますが、スマホは、パソコンとは違い、「手段」ではなく「目的」を重視して設計されています。

その為、「手段」から選ぶと「思わぬ制約」を受ける場合があります。

具体的な例としては、スマホで「写真」を他の人に送る場合、「写真アプリ」から「写真」を選んでから、送信手段として「メール」を選択します。

その意味では、「写真アプリ」が操作の起点になります。

躓く要因の二つ目は、「共有」の概念をしっかりと理解していない為に発生しています。

こちらも後ほど詳しく説明を致しますが、「スマホで利用されている共有」は、日常生活やパソコン等で利用される「共有」と比べて、「共有の範囲」が広い意味で利用され、他の人と何かを「共有」する以外の「共有」も含まれています。

具体的な例としては、写真等を印刷する場合、一旦、「プリンタ」に「写真」を「共有」する必要があるため、「プリンタ」ではなく、最初に「共有」をタップする必要があります。

このように「スマホ」の場合には、「軸」となるアプリを「中心」に操作をする必要がある点と「共有」においても、「人」だけではなく、「アプリや機能」に対しても「共有」する必要がある点を事前に理解しておく必要があります。

①「操作の起点」の理解不足とは?スマホとパソコンでは「操作の起点」に明確な違いがある

それでは、先程説明を致しました「操作の起点」の理解不足という点について、もう少し詳しく確認していきましょう。

特にパソコンと比較すると、その違いが明確にわかるようになります。

1.「写真」を送る場合、スマホとパソコンで「最初に利用するアプリ」が異なる!

例えば、「写真」を誰かに送ろうと思った場合、「スマホ」では「送る写真」を先に選んでから、「送る方法」を選択します。

そのため、最初に利用するアプリは「写真アプリ」です。

一方で、パソコンは、「送る方法」、例えば、「メールで写真を送る」と決めてから、「添付」をタップして、「送る写真」を選びます。

このように、「スマホ」と「パソコン」では、最初に利用するアプリが異なります。

2.「最初に利用するアプリ」が違うのは「目的」と「手段」の順番が逆になるから!

別の言い方をすると、スマホの場合、「目的」である「写真の選択」が先で、「送る手段」である「メールの選択」が後になります。

一方で、パソコンの場合、「送る手段」である「メールの選択」が先で、「目的」である「写真の選択」が後になります。

それでは、なぜ、スマホとパソコンでこのように「最初に使うアプリ」が違うようになったのかについても一緒に確認していきましょう。

①「操作の起点」の理解不足とは?パソコンとスマホの「起点の違い」は「設計上の違い」から生じる!

「結論」から先にお伝えすると、スマホとパソコンの「起点の違い」は「設計上の違い」から発生しています。

1.「目的」と「手段」が逆になる理由は「設計上の違い」から生まれている!

ご存じの方も多いかと思いますが、「スマホ」は「アプリ中心」で設計されています。

加えて、「アプリ」毎に「データ」が厳格に管理されています。

一方で、パソコンは「ファイル中心」で設計されています。

加えて、「ファイル」は「フォルダ」毎に管理されてはいますが、どこからでも自由にアクセスする事ができます。

このように、スマホでは、アプリ毎にデータが厳格に管理されているため、一つのアプリに対しては一つのアプリでしか対応が出来ませんが、パソコンでは、何の制限もなく、自由にデータのやり取りをすることが出来ます。

この「設計上の違い」が、「起点の違い(最初に選ぶアプリの違い)」に直結しています。

2.「アプリ主導型」と「ファイル手動型」で「安全性」と「利便性」が異なる!

スマホとパソコンの「起点の違い」は、「安全性」や「利便性」の違いにも直結しています。

安全性については、「iPhone」が最も高いと言えます。

利便性については、「パソコン」が最も高いと言えます。

「Androidスマホ」は、「スマホの安全性の高さ」を維持しつつ、「パソコンの利便性」の一部を取り入れています。

但し、パソコンの利便性を一部とはいえ、取り入れているために、「iPhone」に比べると少しだけ、安全性が低くなっています。

iPhoneとAndroidの違いを一言で表現すると、「共有フォルダ」があるか、ないかの違いになります。

iPhoneには「共有フォルダ」がありません。

一方で、「Androidスマホ」には「共有フォルダ」があり、その「共有フォルダ」に「データ」を保存すると「他のアプリ」からもアクセスすることができます。

パソコンの場合には「フォルダ」が、すべて「共有フォルダ」になっています。

①「操作の起点」の理解不足とは?アプリ主導型 = サンドボックス(安全性が高い)

先程、スマホは「アプリ主導型」になっているため、安全性が高いとお伝えしましたが、その点についてもう少し詳しく確認していきましょう。

1.「サンドボックス」によって、アプリ毎に「壁」を作り、「情報漏洩」等を防ぐ!

「アプリ主導型」とは、別の表現をすると「サンドボックス」と表現されています。

「サンドボックス」とは、日本語で直訳すると「砂場」と翻訳されますが、テクノロジーの分野では、アプリの四方を壁で覆われている状態を指し、他のアプリから勝手にアクセスされるのを防ぐセキュリティ技術の事を指しています。

あくまでイメージにはなりますが、アプリ一つ一つが、強固な壁で覆われ、相互に干渉できない、隔離された状態になっています。

仮に、ウィルスが特定のアプリに侵入しても、そのアプリ内で隔離されるため、「他のアプリ」や「基幹システム」に被害が連鎖しない設計になっています。

2.「サンドボックス」は安全性が高い!但し、デメリットもある!

「サンドボックス」は安全性が高いものの、デメリットもあります。

一番のデメリットは、起点となるアプリ以外は、データを送ることしかできない構造になっている点と、原則1対1でのデータのやり取りしかできない構造になっている点です。

このようにデータの取扱が厳しいため、同じデータを複数アプリで利用したい場合には、余分に手間がかかってしまい、不便に感じる場合があります。

その問題を解決するために、「Androidスマホ」では「共有フォルダ」が設置されています。

一方で、「iPhone」は安全性を重視しているため、「共有フォルダ」は必要ないというスタンスを貫いています。

3.「共有フォルダの有無」で「使いやすさ」がかなり変わる!

先程もお伝えしましたが、「共有フォルダ」は、すべてのアプリからアクセスできるため、「厳格なサンドボックス」と比べると安全性が落ちます。

その意味では、「共有フォルダ」を持たない「iPhone」の安全性が一番高いと言えます。

但し、使いづらさを感じる場面も多く、「ファイル」というアプリを利用する場合に戸惑いやすい傾向があります。

「Androidスマホ」は、「安全性」「使いやすさ」という点では、最も「バランスのいい仕組み」を採用しています。

「パソコン」は、すべてのフォルダが「共有フォルダ」になっているため、自由度が一番高いと言えます。

但し、「自由」であるということは、同時に「誰でもアクセスできる」ことにもなりますので、「スマホ」と比べると安全性が低くなります。

②「共有」の理解不足とは?「スマホの共有」は「共有の範囲」が広い!

それでは、「スマホ操作の躓き」の二つ目にあった「共有の理解不足」という点についても、もう少し詳しく確認していきましょう。

1.「共有」は「他の人への共有」だけではない!「アプリへの共有」もある!

一般的に「共有」というと「他の人」との「リソースやスペースの共有」を想像する方が多いかと思いますが、「スマホの共有」の場合には、「他の人」と「データ」を共有する場合はもちろんですが、「別のアプリ」と「データ」を共有する場合にも「共有」が使われています。

その為、「共有」に含まれる「機能」も多くなり、「共有」をタップしないと「必要なボタン」が見つからないという「操作の躓き」にも繋がっています。

2.「共有」は「他の人への共有」だけではない!(Androidスマホの場合)

具体的な例を見ていくと更にわかりやすいので、まずは、「Androidスマホの共有」について一緒に確認していきましょう。

「Googleフォト」で「共有」をする場合、「特定の写真」をタップして、「共有」をタップします。

「共有先」として、一番最初に表示されるのは、よく「共有」をする相手がいる場合には「その共有相手」が一番最初に表示されます。

続いて、「共有可能なアプリ」の中で、よく利用しているアプリが2、3個表示されます。

「その他」をタップする事で、「共有可能なアプリ」をすべて表示させることも出来ます。

3.「共有」で表示されるアプリ一覧は「サンドボックス」からデータを取り出す手段!

「共有可能なアプリ」の一覧が表示される理由は、先程もお伝えしましたが、「サンドボックス」による影響です。

「サンドボックス」では、「アプリ」から「他のアプリ」への「アクセス」を厳しく制限しています。

その為、「アプリ」から「データ」を取り出す場合には、アプリ内へのアクセスを許可するのではなく、「他のアプリ」に対して「データを送信」してあげる必要があります。

また、「他のアプリ」で「特定のアプリのデータ」が必要な場合にも、特定のアプリの内部へのアクセスを求めるのではなく、「必要なデータ」を送ってくれるように「リクエスト」します。

いずれにしても、「サンドボックス」では、「データ」が厳格に管理されているため、データをやり取りする上では「共有」が非常に「重要な操作」として位置づけられています。

その厳格さゆえに、場合によっては「より複雑な操作」を求められる場合もあります。

4.「共有」を2回押す必要がある場面もある!(iPhoneの場合)

「iPhone」の場合には、先程もお伝えしましたが、厳格なサンドボックスを貫いているため、「共有」が複雑になりがちで、場合によっては、「共有」を複数回タップする必要があります。

具体的な例としては、「Googleフォト」上で「写真」を「PDF」に変換したい場合です。

「Androidスマホ」であれば、1回の「共有」だけで済みますが、iPhoneでは「共有」を2回タップする必要があります。

まずは、「Googleフォト」のアプリをタップし、PDFにしたい写真をタップします。

続いて、1回目の「共有」をタップし、「プリント」をタップします。

5.「iPhone」は「共有フォルダ」がないため、「共有」の操作が複雑になりやすい!

続いて、2回目の「共有」をタップすると、自動的に「写真」が「PDF」に変換されます。

今回は、端末内に保存をしたいので、「ファイルに保存」をタップし、「保存先」を指定すると「PDFでの保存」が完了します。

このように、「iPhone」の「Googleフォト」では、「写真」を「PDF」にして保存する場合には、少なくとも「共有」を2回、タップする必要があります。

その理由は、「iPhone」が「厳格なサンドボックス」を採用しているためです。

理想的な解決方法としては、「共有フォルダ」を設置するか、「Googleフォト」内に「PDFのフォルダ」を設置し、「PDFファイル」も保存できるようにするという解決策があります。

いずれにしても、どちらも実現性が低いため、「共有」を2回タップするか、「Acrobat reader」等の「写真」をPDFに変換するアプリを別途インストールするかのいずれかの方法を選択するしかないというのが実情になります。

iPhoneの「ファイルに保存」とは?「共有フォルダ」への保存ではない!

それでは、最後に、「iPhone」の「ファイルに保存」とは、「共有フォルダ」への保存ではないという点について、一緒に確認していきましょう。

1.「iPhone」では「データ」は必ず「各アプリ」内の「内部フォルダ」に保存される!

先程もお伝えしましたように、iPhoneには「共有フォルダ」がありません。

その為、Googleフォト上で「PDFにした写真」のデータは、「ファイルに保存」を選択する事で、「端末内」に保存されます。

但し、厳密には、「ファイル」というアプリの「内部フォルダ」に保存されます。

この「内部フォルダ」は「他のアプリ」と同様で、「サンドボックス」により「データ」が厳しく管理されていますので、「データ」の共有も含め、いろいろと制限があります。

2.「iPhone」と「Androidスマホ」の決定的な違い:「共有フォルダの有無」

今回のまとめになりますが、「iPhone」は、「厳格なサンドボックス」を採用しているため、「共有フォルダ」がなく、データを共有するための「ファイル」というアプリがあります。

このアプリは、「ファイル」を「他のアプリ」にも「共有」するためのアプリで「データ自体」は「ファイル」の「内部フォルダ」に保存されます。

この「内部フォルダ」は「共有フォルダ」ではなく、他のアプリと同様に、厳格に隔離されている「内部フォルダ」です。

一方で、「Androidスマホ」は、iPhoneと同様に「サンドボックス」を採用していますが、「ファイル」等を共有するための「共有フォルダ」があり、「保存されるデータ」は「共有フォルダ」、もしくは、「各アプリ」の「内部フォルダ」に保存する事が出来ます。

以上で「スマホ操作の躓きはたった2つの要因!起点と共有の理解不足から発生!」についての説明を終了致します。

宜しければ「チャンネル登録」をお願い致します。

また、「有料メンバーシップ」にてコンビニで印刷できるテキストの提供も行っております。

ご静聴、ありがとうございました。

「【注意喚起】知らなかったはダメ!今利用されている「危険な着信一覧」と「フリーダイヤル」!」もご参照ください。

「【結局どっちに接続すればいいの?】Wi-Fiの2.4GHzと5GHzの違い」もご参照ください。

<指導実績>

三越伊勢丹(社員向け)・JTB(大説明会)・東急不動産(グランクレール)・第一生命(お客様向け)・包括支援センター(お客様向け)・ロータリークラブ(お客様向け)・永楽倶楽部(会員様向け)等でセミナー・講義指導を実施。

累計50,000人以上を指導 。

<講義動画作成ポイント>

個別指導・集団講座での指導実績を元に、わかりやすさに重点を置いた動画作成

その他の講義動画は下記の一覧をご参照ください。

<その他>

オンラインサポート(ライブ講座・ZOOM等でのオンライン指導)とオフラインサポート(出張指導・セミナー形式のオフライン指導)も実施中。詳しくはメールにてお問い合わせください。

【全店共通】

03-5324-2664

(受付時間:平日10時~18時)